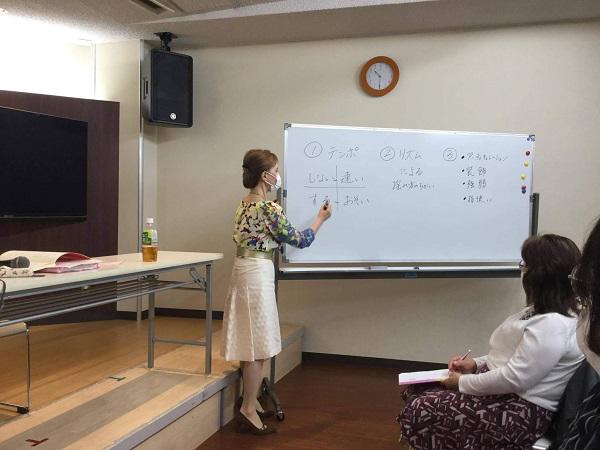

2019年11月18日(月)に日響楽器 池下店2Fホールにて轟 千尋先生をお招きし、「「楽譜に書ききれない"表情のモト"って?」-音ではなく"音楽"を読みとく方法とは-」を開催いたしました。

轟先生はピティナではおなじみの作曲家で、子どものためのピアノ小品や名曲のアレンジなど沢山お書きになり、コンペの課題曲にもたびたび採用されています。「楽譜に書かれていることの中には、目に見えるものと見えないものがあり、実は音楽の表情のほとんどが、楽譜の裏側に隠されているのです。直感でも想像力でもない、確かなよりどころから作曲家の意図を読み解く方法を紹介します」という轟先生のメッセージにワクワクしながら出かけました。

前半は轟 千尋著「いちばん親切な楽譜の読み方」(新星出版社)の中からブルグミュラー25の練習曲を使って解説されました。一部をご紹介します。

☆ベースを読む・・・楽譜は大まかにメロディ、ベース、和音の3層にわけられるが、一番低い音を受け持つのがベース。そこに注目してみる。

☆マクロ読み・・・細かい分析も大事ではあるが、時にマクロ読みも必要。

素直な心・・・大きくA(8小節)は1度、B(8小節)は5度。Bの最後で1度に戻る。主音Cにたどり着いた時の安心感。達成感。到達感。

☆動き出す喜び

アラベスク・・・1段目のベースはずっとラ。2段目でソに変わる。表情が変わる。教える時、ベースにラインをビーっと入れる。変わったところに◎をつけたりシールをはると良い。

(例)モーツァルトのアイネクライネナハトムジークの冒頭部分。ユニゾンのあと、ベースはずっとソ。息をひそめている状態からソソララシシソソと動くと音楽も(喜んで)動き出す。

☆ベースの出し惜しみ・・・ベースは響きを底辺から支えて響きの性質を決める。

牧歌・・・最初の2小節はメロディだけ。支えのない宙ぶらりんの状態。3小節目でベースが出てきて初めて安定感が得られる。

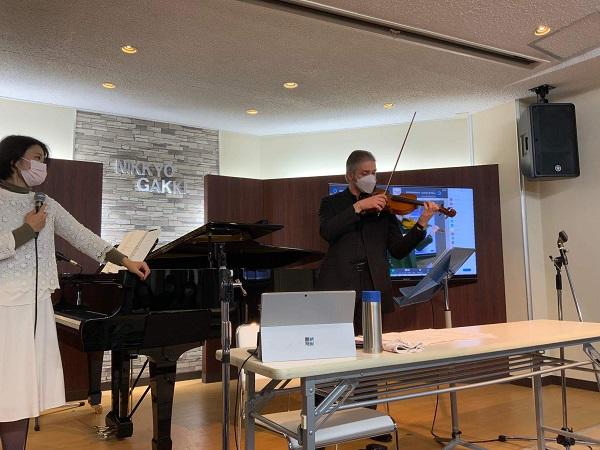

後半はご自身の作曲による、星降る町の小さな風景―ピアノのための28の小品―から。

まずその中の1曲を先生がお弾きになり、どんなイメージが浮かんだか、何人かの人がさまざまに答えた。(曲は月に想う)

この曲集はあえて I IV Vを使わなかったそう。タイトルも気にしないで自由に発想してください、とのこと。

☆和音の何番目の音がベースになっている?

根音が1番下に来る基本形は真四角。安定感のある響き。(モーツァルトK.545第1楽章第1主題)

第3音が1番下に来る第1転回形は丸。転がるような身軽さのある響き。(同第2主題)

第5音が1番下に来る第2転回形は逆三角。不安定で次の和音に寄りかかりたくなる性質。

雨上がりの朝・・・冒頭左手は1転なのでやわらかいタッチで。♭系から♯系に変わる色合いの違いを感じて。終わりはあえてV度。(宙ぶらりん)

霧に浮かぶ湖・・・2度の連続。水や自然を感じさせる。

桜のころ・・・この曲も冒頭のベースは1転。基本形では重すぎる。花びらの軽さを出すため1転にした。 憧れ・・・憧れの女性のイメージであえて♯6つのFisdur.(Gesdurではない。FやGでもない)

最後にやさしい夢を演奏してくださいました。我が子という、自分の命より大事なものを胸に抱いた時、もう何もいらないと思った時、できた曲だそうです。 私たちへの贈り物のように弾かれるのを聴いていたら、感動でいっぱいになりました。

ベースを読むことで楽譜に書ききれない作曲家の意図に気づく喜び、もっと言えば、音楽に携わる喜び、指導者としての喜びまで気づかせていただいた、素敵な講座でした。

Rep:森崎 一子

また、楽語はイタリア人が生活の中で使っている言葉。

また、楽語はイタリア人が生活の中で使っている言葉。 私たち指導者は、年齢問わず小さな子どもでも芸術的な作品を学んでほしいものです。それがショパンの作品であればどんなにか素晴らしいことでしょう。その芸術的な作品を演奏するために、「どのようなイメージを持つのか!また、そのイメージが根拠のあるものになるようにアナリーゼで仕組みを理解し、音のその先を自発的に考える!」ということを、ショパンのワルツを題材に西尾先生に詳しくお話しいただきました。

私たち指導者は、年齢問わず小さな子どもでも芸術的な作品を学んでほしいものです。それがショパンの作品であればどんなにか素晴らしいことでしょう。その芸術的な作品を演奏するために、「どのようなイメージを持つのか!また、そのイメージが根拠のあるものになるようにアナリーゼで仕組みを理解し、音のその先を自発的に考える!」ということを、ショパンのワルツを題材に西尾先生に詳しくお話しいただきました。

マズルカはショパンの故郷ポーランドの民族舞踊。ショパンはその舞踏のリズムをピアノ曲に取り入れ、踊る要素は残しつつも実際に踊るのではなく、ピアノ曲としていかに美しく表現するかという観点で、生涯にわたってマズルカを書きました。(絶筆もマズルカOp.68-4)

マズルカはショパンの故郷ポーランドの民族舞踊。ショパンはその舞踏のリズムをピアノ曲に取り入れ、踊る要素は残しつつも実際に踊るのではなく、ピアノ曲としていかに美しく表現するかという観点で、生涯にわたってマズルカを書きました。(絶筆もマズルカOp.68-4) 折しもショパンコンクール真っ最中の今日。遠いワルシャワでの演奏がリアルタイムで聴けます!"マズルカはショパンの真髄。マズルカ賞を取るのは1位になるより価値があるとされているんだよ"と清水先生は話されていました。コンクールにマズルカにますます興味が湧いてきました。清水皇樹先生、ブラヴォーでした。

折しもショパンコンクール真っ最中の今日。遠いワルシャワでの演奏がリアルタイムで聴けます!"マズルカはショパンの真髄。マズルカ賞を取るのは1位になるより価値があるとされているんだよ"と清水先生は話されていました。コンクールにマズルカにますます興味が湧いてきました。清水皇樹先生、ブラヴォーでした。