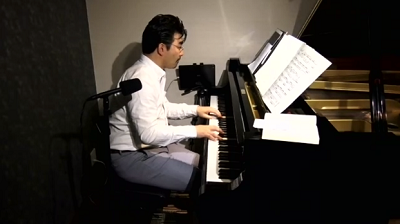

赤松林太郎徹底講座シリーズ J.S.バッハ フランス組曲全曲第5回セミナーを開催!

赤松林太郎先生にJ.S.バッハ フランス組曲全曲を徹底解説していただく標記講座シリーズの第5回を2021年5月14日にZoomオンラインで開催しました。

このフランス組曲全曲シリーズは、2019年9月30日に始まり、1番から順番に時間をかけて進み、今回全曲中最もよく演奏される第5番に辿り着きました。

赤松先生は毎回様々な方向からアプローチしてくださり、回を追うごとにフランス組曲への理解が深まります。

今回はJ.S.バッハの教育者としての側面に焦点を当ててくださいました。特に、さまざまな種類の楽譜が存在することについて最初に詳しくお話しくださり、J.S.バッハが自分の息子たちや弟子たちに教えるために一人一人のレベルに合わせて異なる弾き方を示し、それがたくさんの楽譜につながったというのは現在の教育にも応用できる印象的なお話でした。以下にそのお話の内容を簡単にまとめます。

1.フランス組曲の主な楽譜としては以下のようなものがある。

1) ベーレンライター版の新バッハ全集A稿:弟子の一人アルトニコルによる筆写譜、装飾音もアーティキュレーションもほとんど書いていないシンプルなもので、J.S.バッハの息遣いを感じる初稿

2) ベーレンライター版の新バッハ全集B稿:J.S.バッハの有能な弟子ゲルバー達に

よって写譜された装飾音付き改訂版

3)原典版:いわゆる「原典版」と言われているものにヘンレ版旧版とウィーン原典版があり、前者は上記A稿を元に、また後者は上記B稿を元にして出版

2.ピアノの指導者はこれらの楽譜を比較することで、たくさんの可能性があることを

知ることができる。

3.生徒がフランス組曲を弾く時は、楽譜は版によってかなり違いがあり、装飾音にいくつもの選択肢があることを伝える。例えば①装飾音を入れない②入れるとしら上から、その音から、下から③どのくらいの量を入れるかなど自由度があることを示し、J.S.バッハが弟子達にやっていたように、生徒の技量によって合うものを一緒に考え選択していく工夫が大切である。

4.フランス組曲第5番について1曲ずつA稿とB稿の楽譜を参考にしながら詳しい説明と演奏によって装飾音や和音の弾き方などの可能性を教えていただく。

いよいよ次回はシリーズの最終回になり、今年の9月24日に開催いたします。

内容は第6番とフランス組曲の総括です。

皆様のご参加をお待ちしております。

Re.味埜裕子