武蔵小山7月ステップ開催レポート(2022.7.23)

感染が拡大しつつある時期の開催になってしまったので、思いつく限りの感染対策を実施し、参加された方からは安心して参加できたとのお声をいただきました。

そんな中で76組の方がご参加くださり、小さなお子さんたちの微笑ましい演奏、コンペや演奏会前の気合の入った演奏、心に響くグランミューズの方の演奏など、さまざまな方々がそれぞれの思いを乗せた演奏に聴き入りました。

継続表彰者には演奏後、舞台で賞状を渡し、記念撮影をいたしました。

アドバイザーの先生は、以前から是非お願いしたかった根津栄子先生、根津理恵子先生、そして初めてお目にかかるのが大変楽しみだった熊本美由紀先生でした。

今回は、アドバイザーの先生方からの会場での講評も復活させました。アドバイザー席から参加者に話しかけるというスタイルで、7部構成のそれぞれの部の終わりに一人の先生がお話しくださりました。とても心に残るお話で、参加者は熱心に頷いて聞いていました。講評のありがたさも改めて感じました。

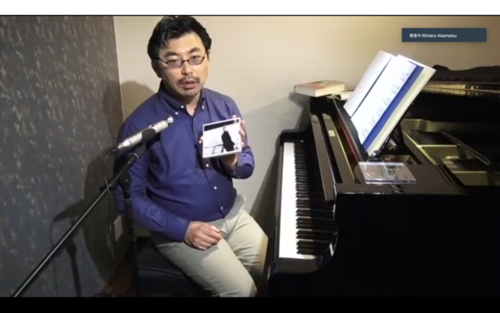

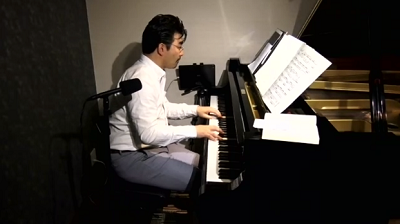

また3年ぶりにトークコンサートを開催し、演奏を根津理恵子先生にお願いしました。

皆さんがよく演奏するショパンの幻想即興曲から始まり、小犬のワルツ、田中カレンのはくちょう、スクリャービンの左手のためのノクターンと続きました。

参加者と同じピアノで奏でられる素晴らしい演奏に圧倒され、幸せな気持ちになりました。ある生徒が、あんなショパンを弾いてみたい!と感動していました。子供たちに夢を与えてくださり本当にありがとうございました。

今回たくさんの方に支えられてステップを開催できたこと、ありがたく思います。

来年こそはさまざまな制約がなくなって思う存分にステップを開催できるようになることを心から願っています。

アドバイザーとスタッフ

アドバイザーとスタッフ トークコンサート

トークコンサート トークコンサート

トークコンサート 会場の様子

会場の様子 継続表彰

継続表彰 継続表彰

継続表彰 継続表彰

継続表彰 継続表彰

継続表彰 継続表彰

継続表彰 継続表彰

継続表彰 継続表彰

継続表彰 継続表彰

継続表彰 継続表彰

継続表彰 継続表彰

継続表彰 継続表彰

継続表彰 継続表彰

継続表彰2022年7月20日

武蔵小山7月ステップ開催します(2022.7.23)

♪ ご挨拶 ♪

本日は武蔵小山7月ステップにご参加、ご来場くださり、ありがとうございます。

長引くコロナ禍の中ですが、今年もステップが開催できますこと感謝の気持ちでいっぱいです。

不安なことが多い世の中でも音楽を通して心が安らぎ満たされますように願っております。

本日は根津理恵子先生のトークコンサートもございます。3年ぶりのトークコンサートになります。

どうぞお楽しみください。

今日の日が思い出に残る有意義な一日となりますようにスタッフ一同サポートさせていただきます。

武蔵小山ラポールステーション 代表 味埜裕子

スタッフ一同

(当日のプログラムより)

2022年7月17日

武蔵小山7月ステップのご参加の皆様へ

武蔵小山7月ステップがまもなく開催されます。

感染対策を含む注意事項に関しては参加者の方々には既にご連絡を差し上げました。

最近になってコロナ感染者急拡大が続いており、感染対策にはぜひご協力いただけますようお願いいたします。

加えて、参加者の方から頂いたご質問について、以下のとおり補足させていただきます。

1)ご来場の際は、不織布マスク着用でお願いいたします。

2)付き添い人数3名は幼児も含めた人数ですので、お守りください。

どうぞご理解お願いいたします。

それでは、7月23日お待ちしております。

お気をつけて、いらっしゃってください。

武蔵小山ラポールステーション

2021年10月 6日

赤松 林太郎先生セミナー(渋谷オンラインセミナー・2021/09/24開催)

2021年9月24日、「赤松林太郎徹底講座シリーズ J.S バッハ フランス組曲全曲」第6回がzoomオンラインにて開催されました。

最終回である今回は第6番の解説と共に、フランス組曲の総括的な内容の講座でした。

フランス組曲の演奏や指導する上で大切なのは、まず調性(第1番~3番は短調、第4番~第6番は長調)やテンポ(緩急暖の変化)、様式(フランス風/イタリア風)の違いから対比を意識する事で、赤松先生ご自身の演奏と、演奏家の演奏例と共に第6番について詳しく解説頂きました。

第6番は長調で、全体的に爽やか流れる様な舞曲のリズムで構成されている。

Allemande:フランス風、穏やかで幸福感に満ち、後半は属調で、高音域になるので、より光あふれる音に。

Courante:イタリア風、乾いた音で。アーフタクトは弦楽器のボーイングの様な拍感で。

2回目の繰り返しには変化をつける。

アレグロ感の中に和音の響きの美しさを感じる(10,11,16小節目)

Sarabande:スコダ先生の著書「バッハ 演奏法と解釈」620ページ参照。

音を持続する手段としての装飾音はまろやかに、自由にすぎず、機械的でなく、音楽的に。

ゆっくりな曲を美しく仕上げる=楽器で歌う事を感じる。

どこまで遅くなっても3拍子の舞曲であることを忘れないで弾く。

Gavotte: 軽やかで喜びに満ちている。バイオリンのBowing, 装飾音を参考にすると良い。

始まりはアーフタクト(裏拍)ではなく2拍目始まりな事に注意する。

Polonaise: フランス語でポーランド風、気高く、誇り高く。

ベーレンライター版ではメヌエットポロネーズとなっている。ダカーポで対比を意識して弾くと美しい。ポロネーゼの拍子の拍子(3角形に1,2,3と一拍ずつ)を感じて。

Menuet:軽めな循環、1小節1拍で弾く。アーティキュレーションで変化を。

Bourree:2拍子の拍感で、生き生きと躍動感を持ち情熱的に。テンポは速めでVivaceに近く、フィンガースタッカートで弾く。9小節目~拍感がなくなりがちなので、4分音符1個ずつの巧みなアーティキュレーションをつける。

Gigue:フーガで書かれているが、厳格さを避け、感性を大切に。

インヴェンションスタイル。ジグの基本的な形を見せるアーティキュレーションをつける。

フランス組曲全体を通じて、演奏の正解は一つではなく、こう弾かなければ、というルールはなく、むしろ反則を知る事が大切で、その為には3つの原典版を参照し、当時のバッハの意図を想像し、色々な演奏を聴いて違いを味わい、自分のアイディアを得ていく、との事でした。バッハの楽譜は後になる程簡素化され、自由度が高くなっており、指導面では、即興を加えた装飾などを加え、いわばダイアモンドを磨き上げる様に自由になる事を教える、という例えが大変印象的で、フランス組曲の演奏には沢山の可能性があり、常にその様な演奏や指導を求めていきたいと感じました。

第3回目よりオンライン講座に変更になり、ご参加の皆さまにも音声共有など、ご不便等もあったと思いますが、無事全回を終える事が出来、赤松先生並びに皆さまに大変感謝申し上げます。

Rep.西川麻美子

2021年7月30日

武蔵小山ステップ開催レポート(2021.7.11)

東京の新型コロナ感染者が再拡大し、たいへん心配な状況での開催、そんな中、85組もの方々がご参加くださり、ありがとうございました!

プレ導入のピアノを始めて間もない子供たちから中高大学生の学生さん、大人の参加者まで、熱のこもった演奏が続きました。コンクール前の腕試しで参加してくださった方の真剣な演奏も聞き応えがありました。今回驚いたのは85組中初参加が49組もあったことです。初めての演奏がいい思い出になることを願っています。

継続表彰者6名には演奏後舞台で賞状と記念品をお渡し、記念撮影をいたしました。おめでとうございます!

そして、アドバイザーの田中俊子先生、森山智宏先生、梁成花先生は、長時間にもかかわらず熱心に演奏を聴いてくださり、参加者の皆さんに向けて、たくさんの参考になるメッセージを書いてくださいました。心より感謝いたします!

ステップ開催の翌日に第4回目の緊急事態宣言が出る状況でしたので、スタッフ一同、本気で気を引き締め、思いつく感染対策はなんでも実施しました。

消毒、検温、マスク着用、アクリル板設置(15個)はもちろんのこと、ホール内では換気扇に加えて3つの扇風機を回しっぱなしで空気を動かし、休憩時間にはドアと外に通じる非常口を開けて換気に気をつけました。換気の音が少しうるさかったかもしれませんが、開催後2週間がたった今、何事もなくほっとしています。

参加者からとても響きの良い綺麗なホールでピアノも弾きやすかった、久々のホールでの演奏ができて楽しかった、年齢層の広い皆さんの演奏が聴けて刺激になった、感染対策をしっかりしてくれたので安心して演奏できた、スタッフの心遣いがありがたかったなど嬉しい感想をいただきました。

来年7月に第4回目のステップを予定しておりますので、またのご参加をお待ちしております。

舞台

舞台 会場

会場 アドバイザーの先生方

アドバイザーの先生方 継続表彰

継続表彰 継続表彰

継続表彰 継続表彰

継続表彰 継続表彰

継続表彰 継続表彰

継続表彰 継続表彰

継続表彰 集合写真

集合写真 受付までの順路

受付までの順路2021年7月 7日

武蔵小山ステップ開催します(2021.7.11)

ご挨拶

♪ みなさま、こんにちは ♪

武蔵小山ステップにご参加くださり、ありがとうございます。

昨年は新型コロナウイルスの影響で止むなく開催を中止致しまし

たが、今年は多くの方の参加を得て開催できること、大変嬉しく

思っております。

感染防止対策には万全を尽くし、皆様が安心して演奏できるよう

しっかりサポートしたいと思っております。

皆さまが日頃の練習の成果を発揮されて、ステージを心から

楽しんでいただけますよう応援させていただきます。

武蔵小山ラポールステーション代表 味埜裕子

スタッフ一同

(当日のプログラムより)

2021年5月31日

赤松 林太郎先生セミナー(渋谷オンラインセミナー・2021/05/14開催)

赤松林太郎徹底講座シリーズ J.S.バッハ フランス組曲全曲第5回セミナーを開催!

赤松林太郎先生にJ.S.バッハ フランス組曲全曲を徹底解説していただく標記講座シリーズの第5回を2021年5月14日にZoomオンラインで開催しました。

このフランス組曲全曲シリーズは、2019年9月30日に始まり、1番から順番に時間をかけて進み、今回全曲中最もよく演奏される第5番に辿り着きました。

赤松先生は毎回様々な方向からアプローチしてくださり、回を追うごとにフランス組曲への理解が深まります。

今回はJ.S.バッハの教育者としての側面に焦点を当ててくださいました。特に、さまざまな種類の楽譜が存在することについて最初に詳しくお話しくださり、J.S.バッハが自分の息子たちや弟子たちに教えるために一人一人のレベルに合わせて異なる弾き方を示し、それがたくさんの楽譜につながったというのは現在の教育にも応用できる印象的なお話でした。以下にそのお話の内容を簡単にまとめます。

1.フランス組曲の主な楽譜としては以下のようなものがある。

1) ベーレンライター版の新バッハ全集A稿:弟子の一人アルトニコルによる筆写譜、装飾音もアーティキュレーションもほとんど書いていないシンプルなもので、J.S.バッハの息遣いを感じる初稿

2) ベーレンライター版の新バッハ全集B稿:J.S.バッハの有能な弟子ゲルバー達に

よって写譜された装飾音付き改訂版

3)原典版:いわゆる「原典版」と言われているものにヘンレ版旧版とウィーン原典版があり、前者は上記A稿を元に、また後者は上記B稿を元にして出版

2.ピアノの指導者はこれらの楽譜を比較することで、たくさんの可能性があることを

知ることができる。

3.生徒がフランス組曲を弾く時は、楽譜は版によってかなり違いがあり、装飾音にいくつもの選択肢があることを伝える。例えば①装飾音を入れない②入れるとしら上から、その音から、下から③どのくらいの量を入れるかなど自由度があることを示し、J.S.バッハが弟子達にやっていたように、生徒の技量によって合うものを一緒に考え選択していく工夫が大切である。

4.フランス組曲第5番について1曲ずつA稿とB稿の楽譜を参考にしながら詳しい説明と演奏によって装飾音や和音の弾き方などの可能性を教えていただく。

いよいよ次回はシリーズの最終回になり、今年の9月24日に開催いたします。

内容は第6番とフランス組曲の総括です。

皆様のご参加をお待ちしております。

Re.味埜裕子

2021年2月12日

赤松 林太郎先生セミナー(渋谷オンラインセミナー・2021/02/02開催)

124年ぶりの節分の日になった2021年2月2日(火)に赤松林太郎先生による「赤松林太郎徹底講座シリーズJ.S.バッハ フランス組曲全曲 第4回(全6回)」セミナーをオンラインで開催いたしました。

今回の4番では、チェンバロとは機能も音色もスタイルも違うピアノでバッハらしく弾くには、どの様に弾けば良いのかを深掘りして頂きました。

フランス組曲は、ベーレンライター版の新バッハ全集に初稿と改訂版が収録されている。

フランス組曲は、ベーレンライター版の新バッハ全集に初稿と改訂版が収録されている。

①1720年代前半に最初に書いたシンプルな形の方は、自分の息子や生徒に課題として与えた為、アーティキュレーションを示すスラーや装飾音等が書き込んでいなくてアウトラインだけが書かれている。

②1730年代に書き直した改訂版は、スラーや装飾音等が書いてある模範解答だと言われている。

2つの大きな違いは1720年代の方は、メヌエットが無いが、1730年代の方は、メヌエットが有る。今回の第4番は、流動的な作りになっており、親しみを感じる曲である。

1、Allemande

フランス組曲で初めてのdurの曲で、祝福に満ちており平和で光を感じる曲である。3声で出来ており左手のベースがタイやシンコペーションでオルガン奏法の様に長い保続音でクレッシェンドしながら上がって行き、右手は和音の分散を分厚い弾き方で大きなフレーズ感で進んでいく。タイで結ばれた音を少し溜めて入るイネガルは、和音が移ろう時の音色感や和音の変化を効果的に演奏出来る。

2、Courante

Gigueの様に見える早い曲で生命力や躍動感がありリズミカルな感じの曲である。1小節目からの右手の3連音符と左手の付点音符はヘンレー版では縦が揃っているが、ベーレンライター版では音符の位置がずれている。この時代は音符の位置がずれていても縦の線を揃えて演奏する事になっていたのでヘンレー版の様に演奏するのが普通だった。34小節目

からの右手はヘミオラ感を強調して単調さを無くすと良い。

3、Sarabande

3拍子の舞曲で遅いが遅くなり過ぎない様に3拍子を維持出来るテンポが欲しい。心を込めて宗教的に演奏すると良い。エッガーのチェンバロの演奏では音をずらしたりテンポを自由に弾いたり和音に装飾音を入れて弾いているが、ピアノでは装飾音は控えめに弾くと良い。

4、Gavotte

2拍目から始まっている2拍子の軽やかな様式の曲で、強拍と弱拍のコントラストを付け過ぎない様に弾く。1小節目からの右手は、初稿ではスラーが無いが2稿目ではスラーがある。

5、Air

Airは新しい試みのスタイルで、天から恵みが降りて来る様に上からオクターブで降りて来るバッハらしい始まり方である。始めは少しアーティキュレーションを入れてレガートで撫でる様に柔らかい音色で弾くと良い。2小節目の左手の通奏低音は、手首を柔らかくして短めのスタッカートで弾くと良い。

6、Menuet

柔らかいギャラントな形で右手はスラーが細かく書かれているので軽く弾くと良い。左手は、軽いスタッカートで弾き始める。右手3小節目のトリルは、ゆっくり入ると良い。15小節目のトリルは、軽く少しイネガルにオシャレに弾くと良い。

7、Gigue

Gigueはフランスやイタリアにもあるが、元々イギリス発祥の踊りの曲である。原型はアイリッシュジグでフランスに入ると宮廷に入り振付師にフランスナイズされる。ジグはペアダンスではなく沢山の人数で踊るグループダンスである。4番のGigueは、メロディーの拍をしっかり認識させる様に拍の頭にアクセントを付けて弾く。角笛のテーマで始まり「角笛のフーガ」と呼ばれているので1小節目からホルンで演奏している様に弾くと良い。右手のゼクエンツが8小節続く部分は、スラーでアーティキュレーションを作って、左手はデタシェで弾き立体感のある弾き方で弾くと良いが、弾き方は多彩で良い。27小節目からは主題が反行形になっているので鮮やかさを出すと良い。55小節目のトリルは、ゆっくり入って少しずつクレッシェンドしながら早くして行くと良い。

多方面からのアプローチ、演奏する際の選択肢を示してくださり、大変勉強になりました。

このシリーズは残り2回となりました。第5回(2021/5/14)、第6回(2021/9/24)はすでにWEBでお申し込みできます。 今後も大変楽しみです!

Rep.栗原純子

2020年11月19日

赤松林太郎先生のJ.S.バッハ:フランス組曲全曲全日程決定!

大変好評の表記セミナー、すでに第3回まで終了し、次回第4回目のセミナーの日程についても2021年2月2日(火)10:15-12:15に開催予定である旨、お知らせしてありました。

このたび、第5回目、第6回目の日程が以下の通り確定し、Webでの申し込みができるようになりました。

従来の1回券に加えて2回セット券でもお申し込みできます。

第5回 2021年5月14日(金)10:15-12:15

https://seminar.piano.or.jp/detail/10001229

第6回 2021年9月24日(金)10:15-12:15

https://seminar.piano.or.jp/detail/10001232

いずれもZoomでの開催です。参加をご希望の方は上記のURLよりお申し込みください。

2020年9月23日

赤松 林太郎先生セミナー(渋谷オンラインセミナー・2020/09/14開催)

赤松林太郎徹底講座シリーズJ.S.バッハ フランス組曲全曲 第3回(全6回)

2020年9月14日(月)、赤松林太郎先生による「赤松林太郎徹底講座シリーズJ.S.バッハ フランス組曲全曲 第3回(全6回)」を開催いたしました。今回はコロナ禍の影響を受け、はじめてzoomでの開催となりました。

まず、楽譜についてのお話から始まりました。複数の出版社の楽譜を見比べることによりより豊かな解釈ができるので試してみてはとのことでした。

例えば、組曲で1回目と繰り返しの2回目の装飾音を変えて変化をつける場合に、装飾音にも色々あるので、楽譜を見比べることによりその場所に合う装飾音を、自分のセンスと力量で選んでみてはどうかとのアドバイスがありました。

そのあと、舞曲ごとに第1番〜第3番を比較しながらその違いを説明されました。

第3番に関しては

<アルマンド>2声なので、2つの楽器のように音色を変えること。穏やかに流れるように。

<クーラント> クーラントには穏やかなフランス様式と活発なイタリア様式があり、第3番はフランス様式なので、8分音符は流れるように柔らかいタッチで弾くこと。ヘミオラの芸術でもある。

<サラバンド>テンポが遅いが遅すぎてはいけない。8部音符はべったりとレガートではなく1音1音をテヌートで弾き、16部音符はアーティキュレーションをつけると良い。左の和音はアルペジオにすると心の震えを表すことができるので、アルペジオにしてみるのも一つの方法。

<アングレーズ >イギリス発祥のグループダンスなので、賑やかに活気を持って、バグパイプなどの楽器を想定して弾くこと。

<メヌエット>きれいな2声体で軽く、早めのテンポで弾くのが合っている。トリオのメヌエット2は3声でハーモニー主体、3人で演奏しているように。

<ジグ> ジグには4種類のパターンがあり、この3番はイタリア風ジグ(giga)である。乾いた歯切れの良いタッチが望ましい。左が対位法的に始まるので右と同じ存在感を持って弾くように。

最後に装飾音をたくさん入れている演奏の参考としてRichard Egarrのフランス組曲のCDをご紹介くださいました。少しやりすぎ感はあるが、アイディアの宝庫で大変参考になるのでお勧めとのことでした。

2時間という時間の中に、盛り沢山の内容が詰まっていて、その一つ一つが深くてとても示唆的だったので、あっという間に時間が過ぎてしまいました。

また、先生もご自宅のピアノでの講座だったと言うこともあるのでしょうか、とてもリラックスなさっているように感じられました。

次回、2021年2月2日の講座もzoomでの開催となります。大変楽しみです。

Rep:月橋和子