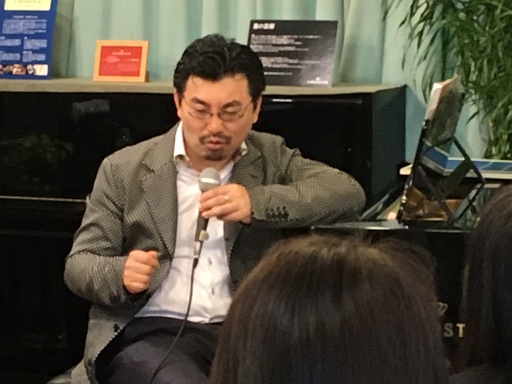

◆第2回 赤松林太郎先生 「ドイツ編」(バロック~ロマン派)

2016年10月21日(金)

ピアノハープ社にて赤松林太郎先生をお招きして国別奏法3回シリーズ・第2回「ドイツ編」(バロック~ロマン派)の講座が開催されました。

♪速度記号と拍子記号によってテンポや拍感が決まっていること。

Largoは天から鷲が降りてきた感じで拍感を与えない・・・等

Adagioは気楽に、拍感はあった方がいい、遅くはない・・・等

2╱2(アッラプレーベ)はLento、Prestoどちらの場合もある。

バロック時代は8割が舞曲なのでジグ等8分の3拍子や16分の3拍

子が多い。

Mozartはallegroの種類だけでも約40作って表現している。

♪スラー1つとっても時代によって捉え方に相違がある。

装飾音もイタリアでは飾りでなくアクセントとしてあるのでつなげて

弾かない。

フランス人は意思がはっきりしているので特に楽譜に忠実に・・・

♪そして何よりも1拍をどう作り上げていくかがとても重要。

奏法も打鍵、圧鍵、撫鍵の変化により音に表情をつけの音質を高めていくことが曲作りとても大切・・・等

そして、バッハコンクールの課題曲を抜粋して、演奏を交えてアナリーゼと奏法を丁寧にレクチャーして頂きました。

バロック、古典・ロマン期とそれぞれの時代背景と奏法の解釈を教えて頂き、とても充実した2時間でした。

よか音ステーションスタッフ 畑田朋子