福岡春日ステップ開催レポート(2018.6.9)

アドバイザーには赤松林太郎先生、大迫千恵美先生、黒川ちとし先生の3名のスペシャルの先生方をお迎えし、コンペ時期ならでは参加者の意気込みのある熱演、コンペ対策をかねた濃厚な講評&コメント用紙をいただき参加者は大感激でした。

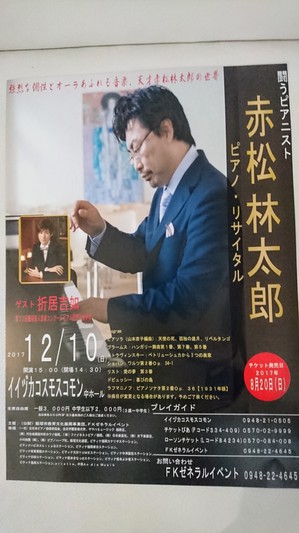

ピティナ・ピアノステップの大目玉であるトークコンサートでは、赤松先生が課題曲+自由曲の魔王を演奏されました(*´∀`)♪ 甘い音色とパワフルなタッチと息づかいで、オーバーホールしたばかりのスタインウェイを見事に鳴らされ、熱い参加者&来場者のみなさまと気持ちが一体となりました☆

春日ふれあい文化センターのスプリングホールの美しい響きの誘惑に負けて、バラバラのバラード2番を私もエントリーさせていただきしました。レッスンや指導で弾くのとは全く違うステージの演奏の大切さを痛感しました。コンペに出ていく弟子たちにかける言葉も考え直しますし、ステージで輝くこどもたちの姿に胸があつくなりました。

今回のステップ参加のなかに、お母さまが介助され、本当に人生のステップを踏まれている演奏を聴きました。支えるお母様にも感動しました。人間らしく心をもちながら、人と人とのコミュニケーションをもてるように、九州で良い学びの環境を提供し、上手くなって欲しいとねがいます。ステップ開催にあたりお力添えを頂きました関係者のみなさまに、心より感謝御礼申し上げます。

2018年6月 6日

福岡春日ステップ開催します(2018.6.9)

ご挨拶

ピティナ・ピアノステップ福岡春日地区に

ご参加、ご来場頂きまして心より感謝御礼申し上げます。

福岡春日ステーション誕生の年は60組、昨年は80組、

3年目の今年は90組のご参加を頂き、多くの方に支えていただきながら、

ピアノを熱心に学びたい親子、指導者の交流の場として成長し、

本日無事に3年めのステップを迎えられたことを大変嬉しく思います。

ステーションの活動内容をふりかえりますと、

本日のトークコンサートで演奏される赤松林太郎先生の公開レッスンを最初の企画とし、

赤松林太郎徹底講座シリーズ・バッハ平均律講座は2018年9月で10回目を迎えます。

たくさんの出会いから、九州の地で充実した学びの内容を提供、

継続させていただけることに感謝しています。

この素晴らしい音響空間で、キラキラに輝く美しい音が、

ご来場頂いた方全ての良い想い出となりますように願います☆

福岡春日スタッフ一同、心をこめてサポートさせていただきます。

関係者のみなさまにも心より感謝御礼申し上げます。

福岡春日ステーション 吉田佳代

(当日のプログラムより)

2017年12月 6日

赤松林太郎徹底講座シリーズ ★バッハ平均律講座 第7回

2017年9月10日

☆福岡春日ステーション☆ピティナ・ピアノステップ♪ 2017年7/15【春日ふれあい文化センターサンホール】

2017年9月 7日

赤松林太郎徹底講座シリーズ★バッハ平均律第6回目★

2017年7月12日

福岡春日ステップ開催します(2017.7.15)

ご挨拶

本日はご来場、ご参加いただきましてありがとうございます。

素晴らしい音響のスプリングホールでの演奏、

美しいピアノの音色をたくさんの人に聴いていただきたい思いで、

福岡春日ステーションは昨年誕生しました。

第一回目のステップは、59組での開催。

第二回目の今年は80組のご参加をいただき、心より感謝御礼申し上げます。

福岡春日ステーション誕生からの一年間をふりかえりますと、

平均律講座をとおして、たくさんの先生方との出会い、

誕生記念の公開レッスン開催から熱心な親子さんとの出会い、

多くの方々のお力添えを頂きながら、

大変充実したステーション活動をさせていただいております。

ピアノを通してコミュニケーションの場(練習)を提供できましたら幸いです。

九州の地で豊かに音楽を学べる環境を提供していきたい思いで、

微力ながらも日々精進してまいります。

今後とも、福岡春日ステーションをよろしくお願い申し上げます。

本日は、こころに残るオンリーワンの演奏ができますように。

福岡春日ステーション代表 吉田佳代

(当日のプログラムより)

2017年6月16日

赤松林太郎徹底講座シリーズ★バッハ平均律第5回目★

2017年5月 8日

赤松林太郎徹底講座シリーズ★バッハ平均律第4回目★

2017年3月10日福岡市中央区クローバルホールにて♪

平均律ならではチェンバロ設置の素敵なホールで開催させていただきました。

第四回目は、平均律第一巻の『愛にあふれるバッハ』Ⅱ番と、『聖霊登場』Ⅲ番を赤松先生のチェンバロ演奏で復習&解説していだきました。

チェンバロでは、テンポが速すぎるとよく聴こえなかったり、指でパタパタ弾くと何を弾いているのかわからなくなったり(全部の指をノックするように指先コントロールが必要。ユニゾンは指をかためて弾く。)左3和音は揃えて弾くとつまらなく聴こえたり、(ばらして弾く。トリルをいれると広がりがでる。)チェンバロで美しく聴こえる弾き方は、ピアノでも美しく聴こえることを学ばせていただきました。バッハを演奏するにあたり音価不足にならないようにすること(長い音符は音価以上に弾く気持ちで。)や、チェンバロではペダルがないため指ペダル(ピアノでは真ん中ペダルを使うか、少しずつ大きくするなど。)で弾くことなど、楽器それぞれの特徴をつかみ、頭の中で置き換えて演奏する必要があるのを、実際に美しいチェンバロ演奏で聴かせていただきました。

第四回目の平均律講座に来られなかった方のために、ピアノで弾くときのポイントです。↓↓↓

Ⅲのプレリュード

2017年2月 7日

赤松林太郎徹底講座シリーズ★バッハ平均律第3回★

☆赤松林太郎先生のバッハ平均律講座 第3回☆

2016年12月15日 福岡県春日市ふれあい文化センターサンホールにて開講致しました♪

平均律I巻の二番(愛にあふれるバッハ♪)&平均律I巻三番(カエルの歌と思いきや精霊登場♪)を、題材として赤松先生直筆の資料が配布され、受験やコンクールのあるある演奏を例に、丁寧に解説して頂き、平均律の難しさを感じさせない、楽しく充実した2時間となりました♪

平均律I巻の二番(愛にあふれるバッハ♪)&平均律I巻三番(カエルの歌と思いきや精霊登場♪)を、題材として赤松先生直筆の資料が配布され、受験やコンクールのあるある演奏を例に、丁寧に解説して頂き、平均律の難しさを感じさせない、楽しく充実した2時間となりました♪

バッハの平均律と偉大な作曲家達の係りで、面白い逸話があります。ベートーヴェンは全ての平均律を暗譜していたことや、ショパンは『音楽教育上、比類のないものだ!』と、1日部屋の中にこもり平均律を弾いていたことや、シューマンの残した言葉には、『音楽を学ぶ者にとって平均律は大変素晴らしい教材であり、毎日勉強することで立派な音楽家になれる。』と、、、どの時代の作曲家もバッハの平均律をこよなく愛していたのがわかります。

第3回の平均律講座が終わるなり、『第4回目も是非お願いします!』とのお声に

2017年3/10の平均律講座は、チェンバロが設置してある会場で開講致します♪

平均律講座では、曲とともに楽器の発展が学べ、どんなピアノもならされる赤松先生ですが、次回はチェンバロでどんな風に平均律をひかれるのか、とてもワクワクしています★

チェンバロだけで作曲したのはスカルラッティぐらいで、バッハは自宅でチェンバロを弾いても、仕事場はオルガンであるためオルガン的思考が必要だったそうです。バッハの時代は、最も重要な楽器がオルガンとされていて、チェンバロに比べ、かなり骨の折れる困難なもので、、自宅の練習にはヴァイオリンのようにヴィブラートが可能な『クラヴィコード』が、つかわれており、18世紀に至るまでは、独奏だけでなく、室内楽や管弦楽、オペラにも重要な楽器だったそうです。

バッハの死後、遺族から売り出された楽器にクラヴィコードは7台、チェンバロは3台だったそうです。子供が20人もいたバッハだからこそ、音量が小さいのが難点な楽器でも、小型でたくさん台数が数必要だったのかな。と、バッハの人間愛をかんじます。

今日のピアノは、1つ1つの音の間のニュアンスの表現を要求したり、ペダルによって響かせることや、音を延長することができます。モーツァルトがおきにいりだったフォルテピアノは、1つの音をクレッシェンドしたり、ディミヌエンドに打つことができ、膝ぺダルが、今日の足ペダルです。作曲家の要望に応えようと、楽器の発展のためにどれだけもの人が奮闘し、希望の音を奏でるまで、、、平均律の講座から楽器の歴史が感じられます。

◎平均律二番フーガのポイント◎

●保続音の音価を守ること!

(和音が変わる時に変化を見せ、前の音価を守ることは休符の表現が忠実にできる。)

●長い音の発音が弱いと、のばしている間に、きこえなくなるので、しっかり発音させて響かせること。

●バッハの世界のフェルマータ(停まる・バスステーション)は、その音が自動的に消えるまで待つこと。

チェンバロなら、カシャっと音がするそうです^_^

●緊張感を生むシンコペーションはとても大事。

※二番のフーガは、宗教曲ではなく人間ドラマ。

愛をめぐる、男女の愛のくるしみ→バッハは世俗音楽も愛したそうです。

主題ではない部分は、かるくひくこと。完全四度による半音進行→神の苦悩→愛のリレー★一巻のフーガは全てピカルディ終始である→絶望→希望★救われてしまう(フェルマータはなし!)

◎平均律三番のプレリュード◎

●テンポ感が1拍子に聞こえるように。

※16分の3ではないので、8分の3を速く弾きすぎないこと。

●カエルの歌にならぬように、立対的に音作りをし、六度の時には上をハッキリさせ、10度はベースから立体を作るために下をハッキリさせること。

●転調が多く色彩豊かであるためには、明るい音はかたく。暗い音はまあるく。動いてないものを安定させ、きかせるのがポイントである。

※赤松先生は、ベートーヴェンのワルトシュタインを、例に弾いてくださいました♪

●ショパンのワルツ1・4・小犬のワルツなどに、ヘミオラ(hemiola)がでてきますが、バッハにもたくさんでてきます。次は、いつはじまるか?場面が変わることを、お知らせするために、、ヘミオラまで音色を変えないこと。

赤松先生は、講座やレッスンで音や感覚だけでなく、楽語の意味や、わかりやすい言葉にしてご指導くださいます。ピアノを通し、多くの学びを気付かせて頂いてます。九州での平均律講座を開講してくださり、心より感謝御礼申し上げます。

★第4回赤松先生の平均律講座★のご参加、心よりお待ち申し上げます★

2016年12月 7日

赤松林太郎先生によるバッハ平均律講座第2回目11/11