弘前11月ステップ開催レポート(2019.11.10)

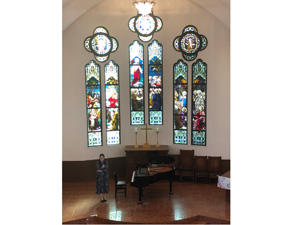

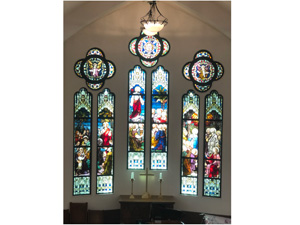

大きなステンドグラスをバックに幼児から大人までの参加者の皆様の熱演がくり広げられました。

親子連弾でほほえましい演奏。お友達同士の楽しい連弾。

ソロもていねいにきちんとした演奏が多かったです。

ハンドベルのすてきな響きは、チームワークの良さがでていました。

支部の先生方によるナレーション付きのデュオも会場をなごませていました。

先生方がんばりましたね。「素敵だった!!」「さすが先生達」と感想をいただきました。

歌曲を歌われた常連さんの歌声にとても感動しました。何才になってもステージで歌いたいとの想いは、子供たちや聴いて下さったお客様にも伝わりました。グランミューズの常連さんが増えているのは、うれしい事です。4才から80代までの老若男女による鍵盤ハーモニカと歌も、会場がひとつになり、みんなで音楽を楽しみました。アドバイザーの先生方も一緒に「ハナミズキ」を歌って下さいました。

バラエティに富んだ弘前ステップでした。楽しかったぁ!!

大嶺未来先生のトークコンサートは、お話がとてもわかりやすく、音楽のイメージが作りやすくて大好評でした。ラフマニノフは圧巻でした。"大きな男の人の背中の向こうに見える景色はどんな景色なの?"聴こえてくる音からみんなが心豊かに想像しました。

演奏曲はプログラム通りでした。

吉田先生講評。弘前の子は、粘り強い。

吉田先生講評。弘前の子は、粘り強い。 ステンドグラスをバックに

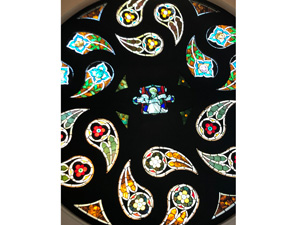

ステンドグラスをバックに ステンドグラスが綺麗

ステンドグラスが綺麗 第1部第2部の継続表彰者

第1部第2部の継続表彰者 大嶺先生トークコンサート

大嶺先生トークコンサート ラフマニノフの前奏曲 男の人の大きな背中の向こうに見える風景を想像してね。

ラフマニノフの前奏曲 男の人の大きな背中の向こうに見える風景を想像してね。 琉仁君からお礼の林檎

琉仁君からお礼の林檎 最後の講評は、3人の先生方

最後の講評は、3人の先生方 福山先生のあったかいコメント

福山先生のあったかいコメント 会場の雰囲気

会場の雰囲気 第3部第4部の継続表彰者

第3部第4部の継続表彰者 鍵盤ハーモニカ部隊

鍵盤ハーモニカ部隊 本日のオールキャストみんないい笑顔❣

本日のオールキャストみんないい笑顔❣2019年11月 6日

弘前11月ステップ開催します(2019.11.10)

ご挨拶

本日は、弘前ステップにご参加、ご来場下さいましてありがとうございます。

ステップが始まった年から1年に1回開催してきました。今年で22回目になります。

子どもから大人まで、音楽愛好家やピアノを学んでいる生徒さんの発表の場になっています。毎年の開催を楽しみに参加されているグランミューズの方々が増えているのもうれしい事です。

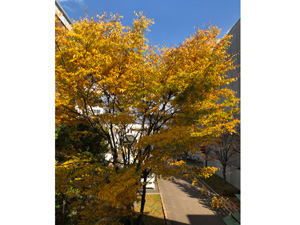

美しい紅葉に囲まれて、弘前学院大学の素敵なチャペルで大きなステンドグラスをバックに演奏していただきます。皆さまの熱演を楽しみにしています。

スペシャルゲスト 大嶺未来先生のトークコンサートは、必聴です。若きピアニストの素晴らしい演奏をどうぞお聴きください。

思い出いっぱいのステップになるように、スタッフ一同心こめてお手伝いさせていただきます。

弘前支部支部長 田中みゆき

(当日のプログラムより)

2018年11月13日

弘前11月ステップ開催レポート(2018.11.11)

弘前学院大学礼拝堂の素晴らしい響き。美しいステンドグラスがある素敵な雰囲気の中で、参加者の皆様伸び伸びと演奏されていました。 子どもから大人まで、ピアノソロ、連弾、ぐるぐる連弾、歌、鍵盤ハーモニカと音楽の楽しさが実感できるプログラムでした。 1グループの中で子どもから大人まで聴けるのは、良いと思いました。 ゆったりと暮れゆく秋の1日を音楽でた楽しんでいただけるだと思います。 アドバイザーの先生方の暖かいコメントが次回につながっていくと思います。

遠方よりおばあさまに聴いて頂きたくご参加下さった方もいました。

「ふるさとステップ」とお友達の松下先生が付けて下さいました。

ステップが広がっていきます。

レクチャー付きのトークコンサートでした。

音を美しく響かせるためには、頭の上を意識することが大切。 この会場は、天井が高くてとても響きがいい。ホールのずっと奥の方に届くように響きをよく聴く耳を持つことが大事。人間の耳は、雑踏の中でも欲しい音は、聴こえるから。 聴く耳を持てるように。

曲目

バッハ チェンバロ協奏曲第5番第2楽章アリオーソ。

シューベルト 即興曲Op.90-4

シューマン ソナタOp.22第2楽章

シューマン トロイメライ

ジチンスキー ウィーンわが夢の街

味わい深い豊かな音色に心が満たされました。素晴らしい演奏をありがとうございました。

2018年1月11日

【実施レポ】音楽性を育てるためのピアノ連弾からのアプローチ ‐連弾を取り入れた魅力あるレッスンと指導法‐(藤井隆史先生、白水芳枝先生)

2017年11月11日(土)スタジオMにて藤井隆史先生、 白水芳枝先生 をお招きし、「音楽性を育てるためのピアノ連弾からのアプローチ ‐連弾を取り入れた魅力あるレッスンと指導法‐」という題で講座を開催した。

2017年11月11日(土)スタジオMにて藤井隆史先生、 白水芳枝先生 をお招きし、「音楽性を育てるためのピアノ連弾からのアプローチ ‐連弾を取り入れた魅力あるレッスンと指導法‐」という題で講座を開催した。

- 小さな子にもピアノでオーケストラの音を聴かせる。デュオの曲はピアノ曲だけではなく、オーケストラの音楽も編曲されている。

- デュオの音の作り方。メロディーとバスだけでなく、情景や風が入っている事が大切。

- 暗譜することは重要。音が聞こえる→相手の音が聴こえる。どういう情景が広がっているのか?→大きな広がりを感じて。

- 音楽の歴史や背景を学ぶことも重要。

- プリモは右耳を大きくしてよくきく、セコンドは左耳を大きくしてよく聞く。

- プリモはペダルに頼らないで。メロディーだけはしっかりと指で弾けることが大切。

‐演奏と曲目解説‐

◆ブラームス ハンガリー舞曲第1と第6番より

産業革命が起こり鉄道が発達する。ヨアヒム(vio)+ブラームス(Pf)の演奏が参考になる。ジプシー音楽を21曲作った。当時はアップライトピアノ。

♪プリモとセコンドの受け答えをはっきりとする。gmoll→6小節のフレーズ、調性感をよく。セコンドがあってその上にプリモがのるように。

◆ペール・ギュント第1組曲Op.46より

♪ペールとアントラの駆け引きの面白さが曲中に描かれている。曲のストーリーを知ることはとても大切。

◆マーサ・ミアーのタンポポのワルツ

♪強弱記号 mfは2人でmfの強さを作る。

♪4小節でひとまとめのフレーズ

♪セコンド 3拍子の拍感 2,3拍目は無いくらい弱く。

♪小さな曲でも調性感が大切。音色のつくり方を小さい頃から学んで。

◆アレンスキー かっこう

♪かっこうは山の鳥。山々に響く→自分の存在を示している。出だしの所、セカンドがかっこう。プリモは別の鳥。

♪調性変化 D→A→Fis→h→v この変化していく様子が面白い。イメージをもってそれを表現していく楽しさがある。

◆サン=サーンス 動物の謝肉祭より

谷川俊太郎さんの「動物たちのカーニバル」を紹介下さった。本からも曲のイメージが作れる。

♪「なんだろう このいいにおい」→プリモのトレモロが始まる。 ライオンの行進...セコンドは世の中を知らないライオンがとてもいばっている様子を表現している。 ぞうのワルツ...3拍子の拍感。マズルカは、2,3拍目にやるせない感じがある。 白鳥...3拍子でも少し違う6/4。プリモは水や光のイメージ。セコンドのうたを大事にプリモが寄り添う。 水族館...プリモはきれいな光の音と影。いろんな響きも作る。セコンドは、たくさん音がある時でも同じ繰り返しをしないで。

ピアノデュオは、オーケストラが呼べないようなところでも出来る。 「生きることが素敵!」を伝えたい曲。オーケストラのいろんな楽譜を4手でどのように聴かせるか。すてきな演奏会の中のレクチャーでいつまでも聴いていたかったです。

2017年11月 8日

弘前11月ステップ開催します(2017.11.12)

ご挨拶

本日は、弘前ステップにご参加、ご来場下さいましてありがとうございます。

毎年、紅葉が美しい秋にステップを開催しております。

弘前学院大学の素敵なチャペルで、大きなステンドグラスをバックに

演奏していただきます。

どうぞ、思いっきり楽しんで演奏してくださいね。

スペシャルゲスト ドゥオールさんのハートフルな演奏もお楽しみ下さい。

思い出いっぱいの素敵なステップとなりますよう、

弘前支部のスタッフ一同全力でお手伝いさせていただきます。

田中みゆき

(当日のプログラムより)

2016年12月 8日

【実施レポ】赤松林太郎徹底講座シリーズ バロック編 ‐インヴェンション・シンフォニア‐(赤松林太郎先生)

2016年11月18日(金)西谷ビルにて赤松林太郎先生をお招きし、「赤松林太郎徹底講座シリーズ バロック編 ‐インヴェンション・シンフォニア‐」という題で講座が開催されました。

2016年11月18日(金)西谷ビルにて赤松林太郎先生をお招きし、「赤松林太郎徹底講座シリーズ バロック編 ‐インヴェンション・シンフォニア‐」という題で講座が開催されました。前回に引き続きインヴェンションとシンフォニアの勉強をしました。

1 テンポはどのように決めるか。

テンポは速さではない。言葉の意味をくわしく。(速度表示と演奏表示の違い)

Lauto(遅い)‐moderato(通常のテンポ、心臓の脈の速さ)‐Presto(速い) Largo‐Largeは、天井から雄大な鳥が羽を広げている。幅広い。大きな拍、アクセントをつけない

→バロック時代 歌うためのテンポ Adajo, Audaute, Allegro, Vivaceについても意味を1つ1つ説明下さった。

Allegroは、どのように生きるかを示している→Allegro cou brio, Allegro moderatoとなりソナタ形式のテンポになる

2 どういう拍を作るか。

幅広い、うきうき、アクセントなのかetc.4分の3拍子は3拍子、8分の3拍子は1拍子、8分の6は2拍子、16分の3拍子は1拍子。

左手が拍子を作る。

なぜその拍感にしなければいけないのか、どういうイメージをつくるか、そのためにタイトルは大切になる。

フランス組曲3番ジーグ、5番ジーグは遅い。

3 バロック時代の歌い方 ・表情をかえるために 和音をつけるとリズムを感じる。

・音型を大切にした。→希望 またはナーバス、苦悩...

4 インヴェンション第10番ト長調 8分の9の奏法について、3拍子にきこえるためにどのような奏法が適切か。

全てレガートではなく、場合によりノンレガートになる。

テンポはAllegro、生き生きしたテンポになる。

・インヴェンション第二番 ハ短調4分の4 人間の感情だから歌わなければいけない。

カンタービレ。

右手テーマに和声づける、気持ちの変化を読み取る。

感情のひだを読み取る

→ここまで深く楽譜から表現することの難しさを感ずるか、ここが音楽の面白いところだと思う。

・インヴェンション第15番、半音階がたくさん使われている。

終止がmollかdusかはっきりしない。

次のシンフォニアに続くとある。

・シンフォニア第二番ハ短調8分の12なので舞曲。

非和声音、不協和音にこめられた感情の表現のしかた。

Rep:弘前支部

2016年12月 6日

弘前11月ステップ開催レポート(2016.11.12)

連弾、歌、サックス、鍵盤ハーモニカのアンサンブルも楽しめました。音楽のさまざまな形式や楽しみ方を体験できるステップでした。

アドバイザーの先生方からとてもレベルの高いステップだったと感想をいただきました。

コンペとはひと味違う一面があるステップでした。

2016年11月10日

弘前11月ステップ開催します(2016.11.12)

本日は、弘前ステップにご参加、ご来場下さいましてありがとうございます。

弘前ステップは、本部が第1回目を開催した1997年から始まりました。

今年で20年になりました。

年1回の開催なので20回目の節目になります。

美しい秋に素敵な弘前学院大のこのチャペルで、大きなステンドグラスをバックに思いっきりピアノを楽しんで演奏してください。

初めてのステージでわくわくドキドキ。コンクールや受験のために。

好きなピアノを伸び伸びと。

それぞれの想いが込められたステージがお楽しみいただけると思います。

また鈴木直美先生によるハートフルなトークコンサートもお楽しみ下さい。

皆様の大きな拍手で応援よろしくお願いいたします。

思い出いっぱいの素敵なコンサートになりますよう、弘前支部のスタッフ一同全力でお手伝いさせていただきます。

弘前支部

支部長

田中みゆき

(当日のプログラムより)

⇒スケジュール・プログラムはこちら

2016年3月24日

【実施レポ】2016年度 コンペ課題曲企画 課題曲セミナー(赤松 林太郎先生)

2016年3月6日(日)スタジオMにて赤松林太郎先生をお招きし、「2016年度 コンペ課題曲企画 課題曲セミナー」という題で講座が開催されました。

会場設営を手伝ってくださった赤松先生。 設営が終わるとすぐにピアノの練習が、始まりました。早くいらした先生は、朝のコンサートが聴けました。 もうバリバリに弾かれていました。ショパンのエチュードも素敵。

4期をバロック、クラシック、ロマン、近現代の順に説明。

■バロック 舞曲が生まれた背景についてのお話。イタリア的(明るくて単純)。フランス的(小鳥の羽ばたき、たくさんの花弁をもった花が咲く「花鳥風月」の世界)。ドイツ的(イタリア とフランスの良いところを取った)。 調性の変化、拍の取りかた(ブーレーやリゴドンは、4分の4拍子だけれど2拍と考えていい)、トリルの入れ方。ぶつかる音は、強調していい。終止の仕方(あっさりか。テンポを緩めるか)両手がスタッカートの時は、左右の質感を変えて(いつも違う楽器が演奏していることをイメージして) 和音の内声を意識する(内声がはっきり。外声がはっきりで質感が違う) バロックの歌い方は、和音で決まる。左手にどんな和音があるかしっかりと示す。

■クラシック 古典派は、ペダルの時代。ペダルを効果的に使うことが要求される。 sf,>の違い。長いcresc.ができたのは、ピアノが大きくなってきたから。メロディーは、王様。伴奏は家来。音量の決定は、伴奏が決める。終止形を探す(V7の左手はしっかりと)オーケストラのイメージをもって(ソロかtuttiか。何の楽器がなっているか)形式をはっきりと伝える。第2テーマは、女性的性格なのでカンタービレで。左右のキャラクターの違いを表現する。mollでfは、厳しいタッチで。音階の下降形が膨らまないように。中間部は、少しテンポがはやくなっても良い。

■クラシック 古典派は、ペダルの時代。ペダルを効果的に使うことが要求される。 sf,>の違い。長いcresc.ができたのは、ピアノが大きくなってきたから。メロディーは、王様。伴奏は家来。音量の決定は、伴奏が決める。終止形を探す(V7の左手はしっかりと)オーケストラのイメージをもって(ソロかtuttiか。何の楽器がなっているか)形式をはっきりと伝える。第2テーマは、女性的性格なのでカンタービレで。左右のキャラクターの違いを表現する。mollでfは、厳しいタッチで。音階の下降形が膨らまないように。中間部は、少しテンポがはやくなっても良い。

■ロマン 音楽にこくを出すためハーモニーが大切。シューマンは、密集で曲を作った。ショパンは、開離で曲を作った。二人の曲の違いをわかって。四声体の内声をしっかりと弾く。バランスには気をつける。拍を感じるだけでなく、音価を感じて弾くことが大事。五線からはみ出る音は、硬めに(骨の音)。やわらかい音(お肉の音)を弾きわける。 ペダル記号は、Pではなく、線で踏む(早い、遅い)離すをわかり易く書き込むことが大事。 ショパンのテンポのはこび方。テンポに角度があるか無いかで表情が変わる。 >や強い音、短い音は、弾力が必要。ユニゾンは、左手が大事。

■近現代 アウフタクトがとても大事。テンポだけでなく音楽の質感を表現できるように。完全4度、完全5度を探して。速い曲でも聴いている人が、呼吸できるように弾こう。音価の違うスタッカートの違いがわかること。音が割れる原因は、上からたたくから。タッチの仕方に気をつけて。協和音と不協和音の響きの違いを聴きわける。楽譜に書かれていなくてもペダルを効果的に使って良い(鐘の音)

短時間の中に大事なお話がぎっしりこめられていました。 こびりついた頭が柔らかくなりました。ペダリングの細やかさ、フレーズの作り方、音色の多彩さなどはっきりとしました。話が具体的で子供も大人もわかり易かったです。 子どもたちへの紹介コンサートも4期の話をストーリ仕立てでしてくれました。その中に 曲が入り楽しいわかり易いコンサートで、とても好評でした。

2015年12月10日

弘前ステップ開催レポート(2015.11.21)

ピアノだけでなく声楽、バイオリン、ハンドベル、ピアニカなど音楽の楽しみ方も学べました。

親子連弾、友達連弾もあった第2部は興味深かったです。第5部は支部会員が5名も参加しました。すばらしい事です。音楽を愛する大人たちの演奏はとてもすてきでした。